Quelques clés afin de mieux comprendre la mythologie

Le mythe est une histoire qui est d’abord transmise de manière orale.

De ce fait, plusieurs versions sont souvent relayées. En raison du principe de bouche-à-oreille, les propos sont déformés et les mots sont modifiés. C’est également parce que le mythe a une longue prospérité et qu’il est de ce fait souvent adapté aux époques et aux sociétés.

Lorsqu’on s’intéresse à la mythologie et à un mythe en particulier il faut donc se souvenir de la diversité des versions. Souvent, un auteur ou un spécialiste préférera une version à une autre. Par exemple selon certains, Aphrodite est la tante de Zeus, fille de Cronos, pour d’autres, elle est la fille de Zeus et de Dioné.

La Mythologie, une création universelle.

La plupart des civilisations, peut-être bien toutes, ont été soutenues par une mythologie. L’explication relèverait davantage de la philosophie et de la psychologie mais nous pouvons déjà affirmer que les hommes ont semblé avoir besoin de définir une puissance qui serait au-dessus d’eux : Un Dieu ou des dieux, une créature (le serpent à plume chez les mésoaméricains), parfois bienfaisants ou d’autres fois au contraire malfaisantes. Dans la plupart des cas, les hommes ont craint ces puissances. Ces mythes ont également permis aux hommes d’expliquer d’où ils venaient, de donner des raisons à leur maux et à leur existence.

Rapidement, un nombre important de divinités s’est créé. Ces divinités incarnaient toutes des notions ou des éléments spécifiques.

Ces divinités et leurs actions permettaient aux hommes de trouver des explications non scientifiques à des faits qu’ils ne comprenaient pas toujours : Tsunamis, maladies, éruptions volcaniques…Si le tonnerre gronde, c’est parce que Zeus joue avec la foudre, si le volcan se réveille, c’est parce qu’Héphaïstos (Vulcain chez les romains) travaille dans sa forge sous le volcan, la mer est en colère parce que Poséidon l’est lui-même…

Souvent, des divinités ont incarné le bien, et d’autres le mal. Il s’agissait alors d’un combat entre les dieux. Cependant, il faut faire attention à ce genre d’interprétations. Par exemple, Hadès, dieu des enfers, n’est pas le mal comme on pourrait le laisser entendre, il veille sur ce lieu et bien qu’il soit le gardien des disparus, il n’incarne pas le mauvais ou encore moins la mort (qui est Thanatos). Hadès ne représente pas non plus un ennemi pour Zeus, bien qu’il ai hérité de la partie la moins sympathique du Cosmos, à savoir le royaume sous la terre, là où Poséidon reçu les mers et Zeus le ciel. Loki dans la mythologie Nordique n’est pas seulement malfaisant, il a parfois aidé les dieux. Seth incarne selon certaines analyses le mal. Selon d’autres, il incarne plutôt le chaos, nécessaire au bon cycle des choses.

Mythologies comparées

Il est intéressant de comparer les différentes mythologies existantes à travers le monde. Car certaines ont étrangement de nombreux points communs alors qu’elles ont existé dans des contrées très loin les unes des autres. Cela signifierait que les hommes ont eu les mêmes préoccupations les uns des autres malgré des civilisations différentes (société, époque, mœurs, lieux). Il faut noter qu’il est possible qu’on estime que ces mythes soient nés à un endroit précis et aient été transmis ailleurs parce que c’était-là la nature du mythe, ainsi des histoires semblables entre la mythologie japonaise et grecque par exemple pourraient être la raison de voyages entre les deux pays. Il est vrai qu’il y a prés de 20 000 ans, tous les continents étaient plus ou moins liés et c’est à ce moment que les peuples et leur légendes ont eu la possibilité de se déplacer et de se transmettre.

D’ailleurs, le contient américain à la particularité de ne pas avoir pu recevoir l’influence de l’Europe, ni de l’Afrique, de l’Asie ou de l’Océanie. Et on peut noter que la mythologie des Amérindiens du Nord est en grande partie différente des mythologies d’Europe.

Des motifs communs

Comme nous le disions précédemment, les hommes ont eu besoin des dieux pour expliquer leur passé et leur provenance. Dans toutes les mythologies, l’homme est le résultat de la volonté des dieux qui ont également créé le monde. D’ailleurs, il y a souvent une divinité féminine qui représente la terre et la fécondité et qui est donc à l’origine du monde : Gaïa chez les Grecs, Izanami chez les Japonais, ou Isis chez les Egyptiens.

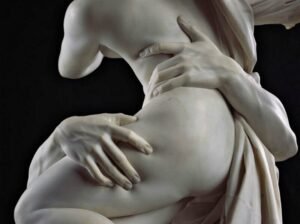

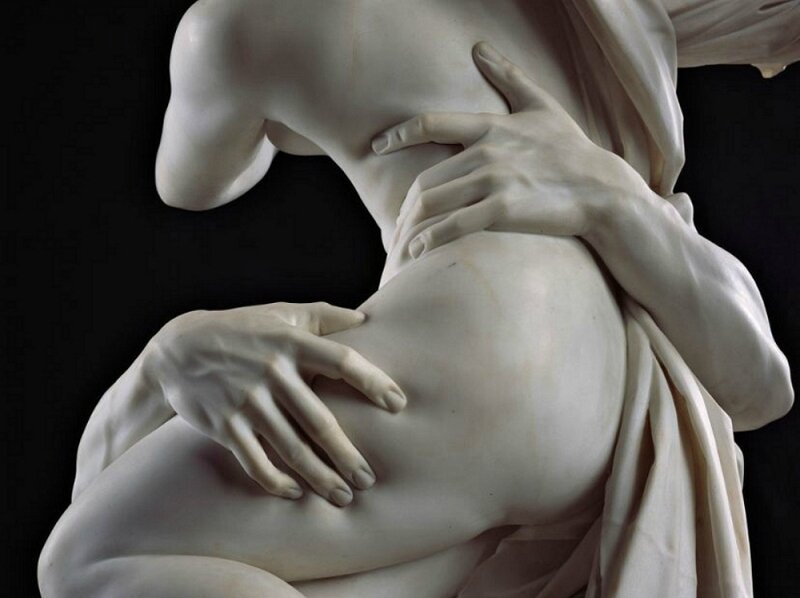

Des dieux à leur image

Il semblerait que les hommes aient créé les dieux (ou inversement) à leur image : Les divinités sont donc pourvues de sentiments et de caractéristiques humaines. Ils éprouvent la jalousie, l’amour, la tristesse, l’envie… C’est pour cela, que de nombreux thèmes entre les différentes mythologies sont communs aux dieux…ou aux héros et aux hommes.

Le déluge

Le plus grand point commun qui puisse être trouvé dans les mythologies est la notion de déluge. Il s’agit presque toujours de punir les hommes. En général, le mythe du déluge comporte donc toujours les mêmes éléments : une punition divine, un homme qui sauve sa femme et les animaux, souvent grâce à un refuge sur une haute montagne comme dans le mythe Tahitien. Dans la version Perse, Atrhamhasis sauva les animaux et sa famille, et en Inde, c’est un poisson que Manu a sauvé qui le prévint du déluge et qui, le jour venu, l’aida à diriger sa barque jusqu’à la plus haute montagne.

Chez les Incas, en revanche, le déluge est le résultat de trois frères ayant essayé de combattre un serpent, qui pour se défendre, ouvrit la gueule et déversa un flot d’eau. Au Pérou cependant, le déluge serait le résultat d’un dieu punissant également les hommes qui l’ont oublié. On retrouve ce mythe dans la Bible avec Noé qui, prévenu par Dieu, sauva sa femme et les animaux en trouvant refuge dans un bateau.

Les Mayas estimaient qu’aucun homme en particulier ne fut « élu » pour être sauvé. Les animaux ont dévoré le corps des hommes qui se noyèrent et les humains restant se sont réfugiés dans les hauteurs de la forêt où ils sont devenus des singes.

Constatant que le mythe du déluge apparaissait dans presque toutes les mythologies du monde, et mêmes toutes les religions (juives – chrétiennes – musulmanes…) bien que celles-ci soient beaucoup plus récentes, les scientifiques se sont demandé si un événement climatique semblable avait pu se produire de manière mondiale. Mais aucune trace scientifique n’a confirmé cette hypothèse. Il est probable que conscient de l’immensité de la mer et pour avoir vécu parfois quelques événements climatiques liés, les peuples aient craint de manière commune une catastrophe aquatique de telle envergure.

La Famille

Souvent, les mythes représentent des frères ennemis. En ce qui concerne les dieux, nous avancerons l’idée qu’au début, ces divinités étaient peu nombreuses et que tous les événements devaient donc concerner des frères et sœurs. De ce fait, les batailles entre père et fils (Cronos et Ouranos, Cronos et ses fils dont Zeus) sont courantes. Mais la notion de frères ennemis est davantage exploitée, chez les dieux…et les hommes. Si les hommes ont conféré à leurs divinités des attributs et des sentiments humains, les rivalités fraternelles ou familiales en font donc partie. Chez les Egyptiens, Osiris est jalousé par son frère Seth. Celui-ci n’hésite pas à tuer son frère pour lui ravir le trône. Ces fratricides, nous les retrouvons aussi chez les héros des romains, les frères Rémus et Romulus qui se sont battus pour obtenir le pouvoir. La lutte pour le pouvoir incarnée par la jalousie touche aussi Poséidon qui jalouse la part de Zeus en tant que roi des dieux et du monde.

Par ailleurs, on retrouve également souvent la notion d’inceste. Cela s’explique, car comme nous l’avions dit plus tôt, au commencement les dieux étaient seuls. Ouranos le ciel, engendré par Gaïa ce qui en fait selon certains son fils, selon d’autres sa création, s’accouple avec sa génitrice pour concevoir Cronos, Rhéa, d’autres titans mais aussi des créatures tels que les Hécatonchires ou les cyclopes. Ensuite, ce sont les frères et sœurs qui s’épousent : Cronos et Rhéa mais aussi Zeus et Héra. D’ailleurs une seule sœur ne suffit pas à Zeus qui conçoit avec sa sœur Déméter, Perséphone (Coré). Chez les Egyptiens, ce sont Isis et Osiris, frères et sœurs qui se marient également, et engendrent un fils Horus. Au Japon, Izanagi, le père du ciel, et Izanami la terre sont aussi frères et sœurs et époux.

Le serpent

L’image du serpent se trouve dans presque toutes les mythologies. Il est souvent considéré comme un être néfaste et symbolisant le mal. On le retrouve dans la Bible, c’est à cause de l’animal, représentant la tentation qu’Adam et Eve sont chassés du Paradis.

Chez les Australiens, c’est le Serpent Arc-en-ciel Goorialla qui aurait créé la vie. Il rencontra les dieux qu’il avait longtemps cherchés, afin de danser et chanter avec eux. Il avala un jour deux enfants sans faire exprès et les villageois l’éventrèrent pour les retrouver. Pour les punir le Serpent provoqua des inondations. Il symbolise donc la punition et cela à travers les inondations. Mais il représente également la vie et la fertilité.

Dans la mythologie nordique, le Serpent Iormoungandour, engendré par Loki et une géante, est l’ennemi principal du dieu Thor. Représentant le chaos, il ronge les racines de l’arbre sacré Yggdrasil, qui retient la voûte céleste, mais aussi la Terre et les Enfers.

Chez les Grecs, le serpent est partout. Les cheveux de Méduse en sont faits, l’Hydre de Lerne est une créature aux neuf têtes de serpents vaincue par Héraclès, ce sont d’ailleurs des serpents qui sont envoyés dans son berceau par Héra alors que le héros n’est encore qu’un bébé mais qui pourtant les étrangle. Chez les Romains, les cheveux d’Eris qui symbolise la discorde sont également faits de serpents.

La figure du marin

A l’image du marin Sinbad dans Les Mille et une nuits, beaucoup de personnages représentés dans la mythologie sont des marins et ont parfois dû naviguer durant des années. C’est le cas de Jason et les Argonautes qui l’accompagnent, mais aussi d’Ulysse qui erra dix ans en mer après la guerre de Troie pour retrouver son foyer. Chez les Celtes, c’est Mae-Duin qui entreprit un long voyage pour venger son père.

L’enfant sauvé des eaux

A l’image de Moïse, caché par sa mère dans une corbeille et conduit par les eaux jusqu’à la fille du pharaon, d’autres enfants ont été bercés (ou pas) par les eaux et menés à leur destin. C’est le cas d’Hirouko dans la mythologie japonaise : Izanagi et Izanami se débarrassent de leur fils en le laissant voguer dans une barque. Dans la mythologie romaine, Rémus et Romulus sont déposés dans une corbeille par leur oncle qui ne veut pas se voir accuser du meurtre de ses petits neveux par les dieux. Les enfants sont récupérés par une louve qui veille et s’occupe d’eux. La louve est malheureusement tuée par un berger qui décide d’élever les deux garçons.

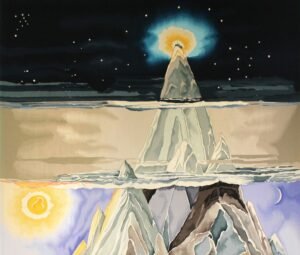

Les Enfers, le Ciel et la Terre.

Dans les différentes mythologies, le Paradis et les Enfers existent. Dans la mythologie japonaise, Izanumi part aux Enfers dirigé par Emma-Ho, la version japonaise d’Hadès. On retrouve bien sûr la présence des Enfers dans la mythologie grecque où des personnages ont été amenés à y descendre (Enée, Orphée, Héraclès, Ulysse…).

Dans la Bible, on retrouve également l’existence du Paradis destiné aux vertueux et à l’Enfer réservé aux pécheurs. Il s’agit souvent des mêmes représentations des enfers, à savoir une chaleur extrême et le feu.

Dans la mythologie nordique, c’est le Walhalla qui égale le Paradis. Après leur mort et le Ragnarök, les héros et guerriers se retrouveront autour d’un banquet avec Odin. Quant à Asgardr, le royaume des dieux, nous pouvons l’assimiler au Mont Olympe où habitent Zeus et d’autres dieux.

Dans les mythologies, le monde est souvent réparti en trois aussi souvent qu’il est distribué entre trois dieux. Les océans (Poséidon, Susanoo-woo dans le mythe japonais, celui-ci refuse cette attribution, Lalohana dans la mythologie hawaïenne, Noon chez les égyptiens…), le ciel : Thor dans les mythologies nordiques, Zeus…) et sous la Terre ou le royaume des disparus.

Enfin, on retrouve des similitudes dans les mythes eux-mêmes. Pour avoir mangé un fruit aux enfers, Perséphone en devient définitivement prisonnière tout comme Izanami dans la mythologie japonaise.

Dans la mythologie tibétaine, le héros Gling est retenu par une femme qui ne veut pas le laisser rentrer chez lui, trop amoureuse. Cela nous rappelle Ulysse retenu par Circé qui est tombée sous le charme du voyageur. Les épouses des héros respectifs resteront fidèles et seront reconnues pour cela.

Histoire et mythes

Parfois, les mythes ont été si importants que les scientifiques et archéologues ont cherché des preuves historiques qui auraient expliqué leur inspiration.

Atlantide

C’est le cas de la mystérieuse Atlantide, narrée pour la première fois par Platon (Dans le Critias et le Timée). Selon le mythe, l’île aurait été offerte à Poséidon, déçu de n’avoir pas reçu de terres. Il y aurait enfanté avec l’humaine Clito, dix fils qui ont régné sur l’île alors découpée en dix morceaux. Leurs fils et petit-fils après eux ont hérité de leur pouvoir. Alors que la cité excelle, autant en richesse que politiquement, les rois finissent par être orgueilleux et oublient les dieux. Alors, Zeus décide d’engloutir l’île sous les eaux.

La cité qui resplendissait de trésors a donc interrogé les hommes. Rapidement, nous nous sommes demandé si elle avait existé et où. A ce propos, plusieurs écoles existent. Certains situent l’Atlandide autour des îles des Canaries et des Açores alors que d’autres se la figurent à Santorin[1], où des trésors de l’époque minoenne ont été découverts. L’île avait effectivement été partiellement détruite par une éruption volcanique et donc engloutie sous l’eau. D’autres auraient vu dans les mégalithes de Bretagne, plus anciens que les pyramides, des vestiges de la civilisation Atlante.

Les différentes suppositions, parfois farfelues, à propos de l’Atlantide feront l’objet d’un article qui lui sera spécifiquement dédié.

Troie

Troie a également été longtemps recherchée. Le mythe concernant la guerre de Troie, relaté par Homère dans l’Illiade, était si détaillé que les historiens ont compris que la cité avait dû exister. Appelée Ilion à l’époque Antique, Troie se trouverait dans l’actuelle Turquie, sur un site nommé Hisarlik « lieu de forteresse ». C’est en 1932, que les Américains découvrent que le site est composé de plusieurs niveaux et que tous correspondent à une cité construite par-dessus la précédente à des millénaires de différence. Selon les Américains, c’est la septième cité qui serait la ville de Troie. Les dates correspondent donc à l’époque de l’arrivée du peuple Dorien en Grèce.

De manière historique, nous pouvons également nous intéresser au destin d’hommes aillant vraiment existés. C’est le cas de Gilgamesh, roi de la mythologie perse.

Le mythe de Gilgamesh

Gilgamesh était le roi d’Uruk connu pour sa force de demi-dieu. Parce qu’il faisait ce que bon lui plaisait et enlevé des jeunes personnes pour son plaisir, les dieux vinrent se plaindre à Anu (le dieu d’Uruk). On décida alors de lui créer un alter ego pour le maintenir dans le droit chemin. Cet être se nommait Enkidu. Alors que les deux hommes furent amenés à se battre une première fois, l’issu du combat en fit…des amis.

La particularité de la transmission des mythes scandinaves.

Les hommes du nord n’ont pas couché sur le papier leurs légendes mythologiques. Ce sont les moines qui s’en sont chargés après les avoir convertis au christianisme vers l’an 1000. Ces derniers ont donc parfois modifié certains passages qui les dérangeaient au regard du christianisme. Par exemple, les moins firent des dieux du Nord des êtres mortels.

Sources : BELFIORE Jean-Claude, La Mythologie pour ceux qui ont tout oublié, Larousse, 2017.

BENARD Cécile, Le Grand atlas de la mythologie, Glénat, Grenoble, 2017.

[1] Version de Angelos Galanopoulos et Spyridon Marinatos voir à ce propos : Angelos G. Galanopoulos & Edward Bacon, Atlantis. The truth behind the legend, Nelson, 1969.