Dans la mythologie

Hadès n’est autre que l’un des six dieux majeurs du panthéon grec. Il est le frère de Zeus, de Poséidon, d’Hestia, d’Héra et de Déméter.

Lorsque les dieux gagnèrent leur combat contre les Titans (et notamment contre leur père Cronos), les trois frères se répartirent le monde : Zeus s’attribua sur la Terre, Poséidon hérita des mers et Hadès obtint le monde sous la terre : les Enfers.

Il est souvent attribué à tort à la mort, ce qui est relève des attributions de Thanatos. Hadès n’est que le souverain des morts. Il est décrit comme un « dieu terrible mais non malfaisant »1 . Il règne effectivement d’une main de fer sur son royaume et bien qu’il soit craint, il n’est pas mauvais. Il aide souvent les mortels ou demi-dieux qui viennent le rencontrer et réclamer son aide. Il accepte par exemple qu’Orphée remonte des Enfers avec Eurydice ou prête son casque d’invisibilité à Athéna, Hermès et Persée.

Perséphone est la fille de Zeus et de sa sœur Déméter, déesse des récoltes. Elevée à l’écart des dieux par sa mère, Perséphone est considérée comme la vierge du printemps.

Jusqu’à ce qu’elle soit enlevée par Hadès, elle était prénommée Coré.

Depuis qu’Hadès à la garde des Géants suite à la Gigantomachie, ceux-ci se débattent tellement dans leurs geôles qu’Hadès doit souvent parcourir la terre afin de vérifier qu’ils n’ont pas créé de brèche.

Parce qu’Aphrodite le trouve trop orgueilleux, elle charge Eros de lui décocher l’une de ses fameuses flèches et c’est sur Perséphone qu’Hadès tombe par hasard.

Selon la plupart des versions, c’est contre son grès que Perséphone est alors enlevée par le dieu des Enfers.

Pendant 9 jours, Déméter cherche sa fille, en vain, laissant les récoltes dépérir. Sa détresse touche Hélios, le dieu soleil qui voit tout et qui lui révèle qui est le ravisseur.

Selon certaines versions, Zeus serait également responsable de cet événement. L’une d’entre elle estime qu’il souhaitait voir Perséphone se marier. Il aurait alors fait apparaître une belle narcisse qui aurait attiré Perséphone dans un piège. Selon une autre version, Hadès lui aurait directement demandé la main de Perséphone et si Zeus ne la lui aurait pas clairement accordée, il ne s’y serait pas pour autant opposé.

Que Zeus soit impliqué ou non, Déméter est en colère contre Zeus qui ne fait rien pour lui rendre sa fille. Elle menace alors l’Olympe de ne plus s’occuper des récoltes tant que Zeus n’aura pas poussé Hadès à lui rendre Perséphone. Zeus finit par être ennuyé car ce sont les hommes qui dépériront sans récoltes.

Zeus envoie alors Hermès, son messager, chercher Perséphone. Hadès fit semblant de se contraindre aux demandes de Zeus mais avant cela il s’assure que Perséphone goûte à une nourriture des enfers. Il s’arrange pour lui faire manger une grenade. En aillant consommé ce fruit, Perséphone appartient désormais aux Enfers…et à Hadès.

La seule solution pour contenter Hadès et Déméter est proposée par Rhéa : Perséphone passera 6 mois sur terre avec Déméter et 6 mois avec Hadès sous la terre. Selon certains récits, la jeune déesse aurait mangé 6 grains de grenade, ce qui renvoie aux 6 mois qu’elle devra passer aux Enfers. Mais selon d’autres versions ce sont 7 grains que la déesse avale.

Etrangement et bien que leur relation ait mal commencé (Perséphone a été kidnappée, Hadès a utilisé une ruse pour la garder, Perséphone est malheureuse sans sa mère…), la jeune déesse est une bonne épouse pour Hadès et celui-ci semble fidèle notamment lorsque Perséphone part 6 mois sur Terre. L’unique fois où il fût surpris à flirter avec la nymphe Minthe, Perséphone la transforma en menthe.

Un mythe éthiologique

Les hommes ont utilisé les mythes pour trouver des explications au monde : Les éruptions des volcans de l’Etna et du Vésuve sont le résultat de la colère des Géants emprisonnés par exemple.

Le mythe de Perséphone a été utilisé pour expliquer le cycle des saisons. Celle du printemps et de l’été correspondraient aux moments où Déméter est avec sa fille, la déesse des récoltes est alors heureuse et prend soin des cultures. Mais lorsque Perséphone repart avec Hadès, Déméter s’endort de chagrin.

Les saisons du printemps et de l’été correspondent aux moments ou Perséphone est auprès de sa mère sur Terre. Déméter est heureuse et prend soin des récoltes. En revanche la nature s’endort avec elle lorsque Perséphone retourne sous terre. Cela correspond à l’Hiver et à l’Automne.

Un peu d’histoire : Durant l’Antiquité, les hommes partaient en guerre durant l’hiver car c’est durant cette période que leur présence n’était pas requise aux champs.

Analyse du mythe

Le personnage de Déméter est ambivalent car il est à la fois associé aux Enfers mais également à la vie puisqu’elle symbolise le retour à la vie lors du printemps.

Le cas d’Adonis :

Le personnage de Perséphone est très assimilé à la question du partage et du compromis et le mythe d’Adonis en est encore un exemple. Aphrodite et elle se sont éprises du dieu Adonis. Zeus choisit comme compromis que chacune passera 6 mois de l’année avec le dieu.

Analyse philosophique : Perséphone du statut de victime à celui d’une reine.

• Schelling et la question de l’unité

Selon Schelling, le mythe d’Hadès et Perséphone se constitue autour de la question de l’unité.

Il y a d’abord une unité familiale due au la consanguinité :

Le père de la fille de Déméter, Zeus est le propre frère de celle-ci. Zeus est donc à la fois le père est l’oncle de Perséphone.

Le mari de Perséphone est également le frère de Déméter, sa mère, et donc son oncle.

Le plan mis en place par Zeus et Hadès à propos du rapt de Perséphone se fait à l’encontre de leur sœur, ce qui en fait une trahison au sein de leur fratrie. L’unité familiale est donc ici touchée et éclatée.

Schelling pousse l’analyse plus loin. Cronos, leur père, incarnait le refus de l’individu et de la multiplicité. Il a préféré ingérer ses propres enfants plutôt que de risquer de partager le pouvoir avec eux. Zeus est intervenu et a libéré ses frères et sœurs et à l’inverse incarne donc la multiplicité. Bien qu’il soit le souverain des dieux, il a tout de même partagé la répartition du monde et des pouvoirs avec ses frères et sœurs. Le monde est donc passé d’un pouvoir absolu et individuel à un pouvoir partagé.

Pour Schelling, le mariage de Perséphone et d’Hadès marque la fin de cette unité et le début d’une division entre la mère et la fille mais également au sein du monde, car Perséphone est partagée entre la terre et les Enfers. Le philosophe voit dans la contrariété de Déméter un inconscient qui renverrait au dilemme de l’unité et de la division. Certes Déméter ne regrette pas Cronos, ni le pouvoir unitaire qu’il incarnait, mais inconsciemment cet événement la renvoie à ce dilemme unité-division. Finalement la division n’a pas que du bon pour elle. De plus Déméter est passée du statut de déesse nourricière à celui déesse vengeresse en privant humain des ressources, sa figure est donc également ambivalente.

• Adrienne Rich et la question de la maternité

Adrienne Rich considère que le mythe de Déméter et de Perséphone constitue, dans l’imaginaire occidental, le seul récit reconnaissant pleinement « la passion entre une mère et sa fille » et la tragédie que peut constituer la perte d’une mère pour une fille et inversement.

Pour Rich, ce mythe parle d’une rupture d’autant plus douloureuse qu’elle est imposée aux deux femmes : Déméter n’a pas rejeté sa fille et Perséphone ne s’est pas non plus rebellé contre sa mère.

• Irigaray et la position de la figure masculine

Pour la philosophe et psychanalyste Irigaray, le mythe de Déméter et Perséphone représente une relation mère-fille et un attachement qui est défait par l’ordre masculin, dans la mesure où les deux déesses demeurent sous le joug de figures masculines plus puissantes qu’elles. La solution finale dépendait de Zeus, et Perséphone kidnappée par Hadès demeure sous son pouvoir en tant qu’épouse.

• Les études féministes et la question du rapt et du viol

Il est important de constater que cette question varie en fonction des époques.

Durant l’Antiquité, on pense que l’enlèvement de Perséphone, contre son grès de ce fait, représente plutôt un mariage arrangé entre le père et le mari, donc entre Zeus et Hadès. Bien entendu, la jeune épouse n’a pas son mot à dire. Dans ce cas-là, il n’y a pas de notion de viol aux yeux de la société.

Pendant le Moyen-Age, on repense beaucoup les mythes de façon allégorique. L’occident est alors très puritain et il ne peut pas être question de viol.

Mais depuis le XIXème siècle, la morale s’est modernisée et une vision plus féministe du mythe est apparue. L’enlèvement fait clairement état de violence (il était déjà représenté esthétiquement de cette manière dans les époques antérieures d’ailleurs) et le mariage forcé est assimilé au viol. Cette interprétation plus moderne revoit également le statut des personnages féminins comme des victimes qui n’ont pas leur mot à dire face aux hommes. Cependant, Perséphone est parvenue à s’affirmer et est passée de l’image d’une victime à celle d’une reine des Enfers.

Il y a d’ailleurs eu une évolution quant à la dimension principale du mythe en fonction de l’Histoire. Ainsi, sous l’époque Archaïque, on mettait l’accent sur la douleur d’une mère.

Durant l’époque Hellénistique, Perséphone n’est plus perçue comme une victime mais elle commence déjà a été décrite comme la reine des Enfers.

Enfin, à l’époque moderne, la position de la femme est réétudiée autour de la question du rapt et donc du viol. Perséphone permet aussi de démontrer qu’une femme qui n’a pas pu s’affirmer au début a fini par devenir un personnage puissant.

Les Œuvres autour du mythe

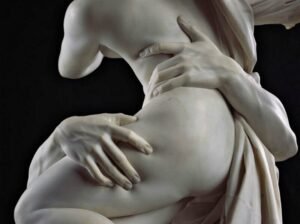

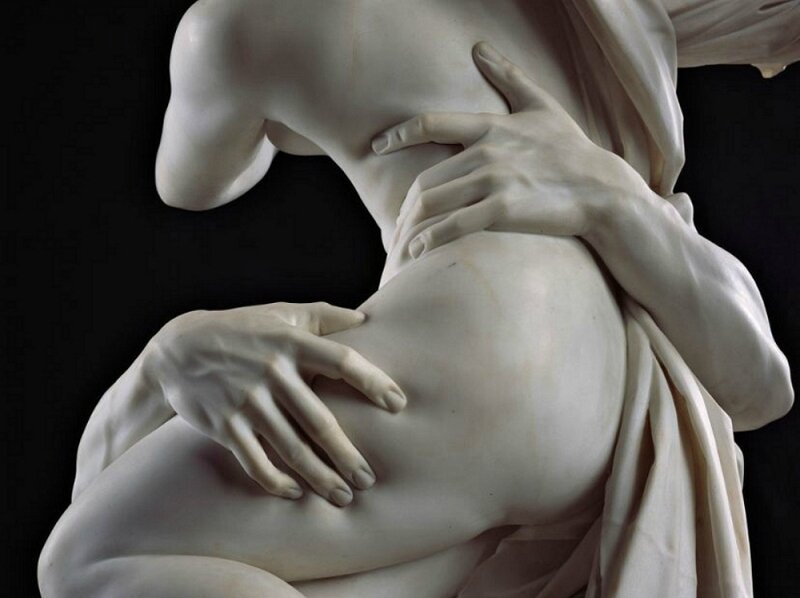

L’enlèvement de Prospérine – Le Bernin

Cette statue illustre la violence du rapt de Perséphone. Les mouvements, admirablement représentés sont vifs et on devine la force et l’agitation qui s’en dégagent. La jeune vierge cherche à se dégager d’Hadès, un bras sur son visage le repoussant et l’autre en l’air semblant appeler à l’aide. On lit la détresse de la jeune fille sur son visage sur lequel apparaissent deux larmes. Celles-ci nous renvoient à l’image de Perséphone qui est encore une trop jeune fille.

Hadès est représenté dans la force de l’âge, une couronne sur la tête et son chien Cerbère à ses pieds. Des pieds qui reposent avec force sur le marbre et qui ne semblent pas dérangés par les débattements de la jeune femme. On croirait même remarquer un visage quelque peu amusé par l’effarouchement de Perséphone ou du moins une expression démontrant qu’il n’en n’est nullement agacé.

L’enlévement de Prospérine – Simone Pignoni

On pourrait faire la lecture de ce tableau en deux temps et parties. La première représentant Perséphone dans la lumière. La jeune femme est très blanche, ce qui renvoie à sa pureté (virginité) mais également à la lumière et à la vie. La jeune déesse porte une couronne de fleurs qui représente son attribution au printemps. Le bouquet qu’elle tient à la main nous renvoie aussi au printemps mais également au moment où elle cueillait des fleurs lorsqu’elle se fit enlever. Dans l’ombre, dans une seconde partie, apparait Hadès. Sa barbe et ses cheveux hirsutes lui donnent l’air beaucoup plus vieux et contrastent donc avec la jeunesse de Perséphone. Le dieu est assez dévêtu et semble quelque peu sale, à l’image du fait qu’il vive sous terre peut-être. Une fois encore le geste d’Hadès est violent et son regard est plus dur que dans l’œuvre du Bernin.

Le Retour de Perséphone – Frederic Leighton

Ce tableau représente le moment où Perséphone, ramenée par Hermès, retrouve sa mère sur terre après avoir été aux Enfers.

Cette scène aurait été inspirée par les mots d’Ovide à propos de Déméter : « Son front, qui naguère eût put paraitre triste […] s’épanouit de joie […] sort vainqueur et radieux du sein des nuages. »

Le peintre est parvenu à représenter les deux éléments : la terre et les Enfers donc la lumière et les ténèbres. On devine celles-ci dans la partie inférieure du tableau. La grotte quant à elle, fait office de passage entre les deux mondes.

Perséphone apparait comme une jeune enfant, tendant les bras vers sa mère. Elle est soutenue paternellement par Hermès qui la guide vers la sortie.

Quant à Déméter, celle-ci porte comme sa fille, des couleurs plutôt claires et la fluidité de son vêtement la rajeunissent, à l’image du printemps qui revient.

Prospérine enlevée par Pluton – Charles de La Fosse

Cette interprétation est intéressante car elle représente les Eros et Eros lui-même décochant sa flèche sur le couple et qui participent clairement au rapt2. On peut également apercevoir les nymphes, amies de Perséphone avec qui la jeune fille a été élevée. Déméter est aussi probablement représentée vêtue à droite de l’image, à qui Perséphone jette un regard de détresse.

Dans la littérature

Homère, Hymnes homériques numéro 12, à Déméter : (VIIème siècle av JC)

Les premiers textes faisant référence au mythe datent de l’Antiquité. Il semblerait que ce soit Homère le premier à coucher sur le papier une version de l’histoire :

« Je commence par chanter Déméter aux beaux cheveux, vénérable Déesse, elle et sa fille aux belles chevilles qu’Aidôneus, du consentement du retentissant Zeus au large regard, enleva loin de Déméter à la faucille d’or et aux beaux fruits, comme elle jouait avec les filles aux seins profonds d’Okéanos, cueillant des fleurs, des roses, du safran et de belles violettes, dans une molle prairie, des glaïeuls et des hyacinthes, et un narcisse que Gaia avait produit pour tromper la Vierge à la peau rosée, par la volonté de Zeus, et afin de plaire à Aidôneus l’insatiable. Et ce narcisse était beau à voir, et tous ceux qui le virent l’admirèrent, Dieux immortels et hommes mortels. Et de sa racine sortaient cent têtes, et tout le large Ouranos supérieur3, et toute la terre et l’abîme salé de la mer riaient de l’odeur embaumée.

Et la Vierge, surprise, étendit les deux mains en même temps pour saisir ce beau jouet ; mais voici que la vaste terre s’ouvrit dans les plaines de Nysios, et le Roi insatiable, illustre fils de Cronos, s’en élança, porté par ses chevaux immortels. Et il l’enleva de force et la porta pleurante sur son char d’or. »

Les Métamorphoses d’Ovide (An 8)

Quelques temps plus tard, c’est Ovide qui fit à nouveau référence au mythe dans ses métamorphoses au livre V. Il relate la version selon laquelle Hadès était en train de vérifier les failles de la Terre dues aux Géants lorsqu’Aphrodite lui fit décocher une flèche.

Le Rapt de Prospérine par Claudien (395 après JC)

Dans ses trois livres, Claudien relate sous la forme du poème, l’enlèvement de la jeune fille.

Dans le Premier chant, il établit les circonstances de son enlèvement. Hadès (Pluton) est fatigué d’être seul. Déméter cache sa fille mais Zeus, assisté par Aphrodite, la découvre.

Dans le Deuxième, Claudien décrit l’enlévement.

Enfin, dans le Troisième chant, l’auteur se focalise sur Déméter qui cherche sa fille dans le monde.

Les réecritures contemporaines

Depuis une dizaine d’années les auteurs utilisent beaucoup le personnage de Perséphone et de sa relation avec Hadès qui est alors romantisée.

• Traditions d’Olympus Rachel Smythe : Perséphone est une jeune fille qui veut s’émanciper de sa mère. Elle se fait engager chez Hadès alors dans une relation assez conflictuelle avec Minthé. Le dieu est troublé par la jeune fille. Le personnage d’Hadès est sympathique, naturel et parfois comique. Pourtant lorsqu’il s’agit de moments critiques, Hadès se montre sous sa forme divine et puissante. Le personnage de Perséphone est voué à évoluer, elle passe du statut d’une jeune fille parfois un peu naïve à celui d’une femme plus sûre d’elle. Elle apprend ce qu’est l’amour et doit malheureusement faire face à des épreuves (notamment à un viol subit par Apollon). Nous avons notamment le point de vue des autres personnages de l’Olympe et tout ne tourne donc pas uniquement autour de Perséphone ce qui rend la lecture très sympathique et intéressante.

• Hades et Perséphone de Scarlett Saint Clair : Dans ce roman érotique, Perséphone souhaite (également) devenir indépendante de sa mère. Elle est alors une jeune journaliste qui a réussi à convaincre Déméter de la laisser travailler dans le monde des dieux alors que sa mère a toujours essayé de la conserver à l’écart. Lors d’une soirée, elle fait la connaissance d’Hadès et se retrouve liée à lui suite à un certain accord. Dans ce roman, Perséphone explore sa sexualité, notamment avec Hadès et représente un personnage avec un fort caractère notamment d’indépendance. Hadès est dépeint comme un dieu séduisant mais mystérieux.

Le point commun des récentes réécritures repose sur le fait que Perséphone fuit l’amour trop puissant de sa mère tandis que dans le mythe, c’est ce qu’elle souhaite justement retrouver. Il s’agit également pour la jeune déesse de faire ses premiers pas amoureux et de découvrir sa sexualité.

Le mythe de Perséphone et d’Hadès a, depuis l’Antiquité, connu une grande postérité en touchant différents domaines à travers l’histoire. Il a, comme tous les mythes, été sujet à différentes interprétations mais c’est sa réecrire contemporaine dénote puisque cette relation basée sur le non consentement a été revisitée pour représenter une relation amoureuse plus saine et profonde.

- HAMILTON Edith, La Mythologie, Les Nouvelles éditions Marabout, Verviers, 1978, page 24. ↩︎

- Dans la mythologie, les Eros sont les divinités représentant des jeunes garçons (plutôt des bambins) accompagnant souvent Aphrodite. Le plus célèbre d’entre-eux s’appelle lui-même Eros et est souvent associé au Cupidon des Romains. ↩︎

- Ici, Ouranos représente le ciel. ↩︎

Bibliographie

- BELFIORE Jean-Claude, La Mythologie pour ceux qui ont tout oublié, Larousse, 2017.

- DENIZEAU Gérard, La Mythologie expliquée par la peinture, Larousse, 2023.

- BENARD Céline, Le Grand Atlas de la mythologie gréco-romaine et égyptienne, Paris : Atlas, 2015.

- HOMERE, Hymnes homériques, « Hymne 17 A Déméter », (traduction de Leconte de Lisle), VIIème siècle avant J-C.

- DOV HERCENBERG Bernard, « Le mythe de Déméter et la tension entre la séparation tentée et la séparation impossible » dans Archives de philosophie, Tome 68, page 95 – 105, https://shs.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2005-1-page-95?lang=fr&tab=texte-integral.

- HAMILTON Edith, La Mythologie, Les Nouvelles éditions Marabout, Verviers, 1978.

Références : - SMYTHE Rachel, Lore Olympus, Webtoon, 2018.

- SAINT-CLAIR Scarlett, Hades & Persephone, Hugo Roman, 2022.

- FERRY Luc, La Sagesse des mythes, « Les Enfers », Glénat, 2021.

- FERRY Luc, La Sagesse des mythes, « Orphée et Eurydice », 2019.

- RICH Adrienne, Naître d’une femme : la maternité en tant qu’expérience et institution, Paris : Denoël – Gonthier, 1980.

- BOEHRINGER, Sandra., et al. « Déméter et Koré en plein jour : Réappropriations féministes et écoféministes d’un mythe », Cahiers du Genre, n° 74, 2023, Pages 5-26.