Alors que le monde est en guerre, les nazis qui ont prit le Sud de la France décident d’éliminer, en collaboration avec le gouvernement de Vichy, le quartier du Vieux-Port de Marseille, déportant du même fait tous les individus qu’ils jugent dérangeants.

« En 1940, Marseille est encore un port ouvert sur le monde, une porte vers la liberté pour certains, vers la reprise du combat pour d’autres. Dès 1942, lors de son occupation, Marseille bascule. En 1943, qualifiée de “chancre de l’Europe” par le régime nazi, elle cristallise la haine de l’étranger et de l’indésirable. » .

Les premiers mots destinés à présenter le Mémorial des déportations, installé à Marseille.

Un projet d’aménagement urbain longtemps discuté

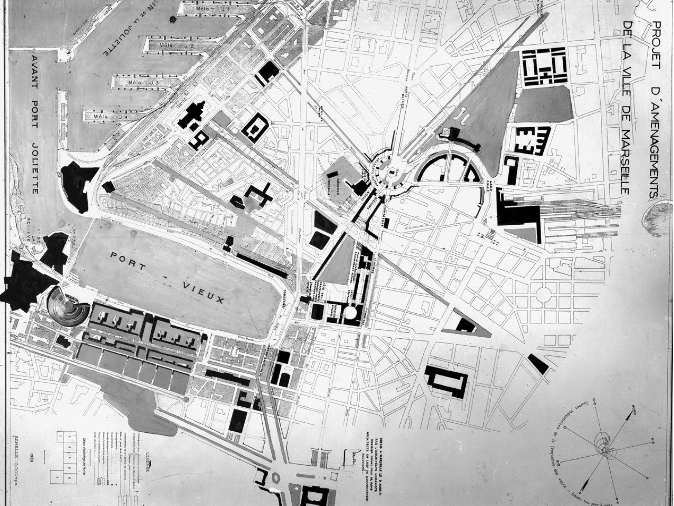

La destruction de quartiers entiers n’est pas un sujet nouveau, mais celle du quartier du Vieux-Port de Marseille, en 1943, présente quelques spécificités. Depuis une centaine d’années, la ville de Marseille est sujette à plusieurs plans de reconstructions. Au début de l’année 1860, la cité est profondément modifiée en vue de réaliser de grandes percées haussmanniennes. Très vite, le quartier du Vieux-Port qui comme son nom l’indique jouxte le port, attire les regards des architectes et urbanistes sollicités pour redynamiser Marseille. Notamment parce que depuis 1919, la loi Cornudet demande aux villes de plus de dix mille habitants de se doter d’un plan d’aménagement, d’embellissement et d’exploitation (PAEE). Les professionnels sont très nombreux à être appelés en vue de proposer des projets. Jacques Gréber, qui a l’expérience des Etats-Unis, de l’essor de la voiture là-bas et donc de la création d’axes routiers propose une ville plus moderne et munie de rocades. Son plan ne sera finalement pas validé. Cependant, son travail n’a pas été vain car Gréber a fait classer des monuments du Vieux-Quartier en tant qu’éléments à préserver.

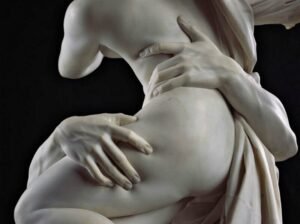

Toujours dans le cadre d’un PAEE, on confie en 1940, la réorganisation de Marseille à Eugène Beaudoin dont les projets coïncident tristement avec ceux du régime de Vichy et des allemands qui occupent désormais le Sud de la France. Le doute persiste si Beaudoin a délibérément choisi de détruire le quartier du Vieux-Port , mais quoiqu’il en soit, à la fin de la guerre, l’architecte et son projet sont discrédités et ce dernier est annulé.

Contexte historique

Marseille et la France en guerre

La ville de Marseille représente depuis l’antiquité une cité portuaire. Lorsque la Seconde Guerre surgit en Europe, Marseille devient davantage le symbole de la liberté car en plus d’avoir surtout été un port commercial et touristique, la cité devient alors un refuge. Cela parce que Marseille se trouve entre 1940 et 1942 en zone libre, gouvernée par le régime de Vichy et non par les Allemands qui occupent le Nord du pays. Les populations se dirigent alors si elles le peuvent au Sud jusqu’à Marseille. Repaire d’artistes, Marseille devient rapidement une solution de secours. Le port offre également une porte de sortie pour quitter le pays. C’est alors entre autres un refuge pour une grande partie de la population juive qui a réussi à quitter la zone nord.

Les choses changent lorsqu’en 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et arrivent à Marseille le 12 Novembre 1942. L’état de siège est déclaré dès le 5 Janvier 1943. Les Allemands vont d’ores et déjà modifier l’espace urbain de Marseille. Ils construisent des blockhouses. Leur arrivé sonne la fin de l’espoir pour les réfugiés et « de ville d’espoir Marseille devient un piège pour ceux qui ont fui la menace nazie » .

Il faut savoir que Marseille fait « mauvaise presse » depuis des années. Dans les années trente, on parle de « Marseille-Chicago », la ville serait corrompue, sale et l’incendie des Nouvelles galeries en 1939 permet à l’état de placer la cité sous tutelle. Elle n’est désormais plus régie par un maire mais par un préfet. Etant un port, Marseille compte une population mixte ce qui, aux yeux de la France de Vichy à l’époque, représente une menace. Pour les nazis, Marseille et surtout le Vieux-Port sont un repère de prostitués, de juifs, d’étrangers non européens et de communistes, en résumé, tout ce qu’ils détestent. Selon Thomas Fontaine, historien, « L’ensemble des stéréotypes nazis se focalise autour de Marseille » . Dans Le Combattant Européen du 1er aout 1943 (Journ.37) on peut lire « La population qui gitait là, était disparate. L’élément marseillais n’y dominait pas ? Toutes les races se retrouvaient. Il y avait les Juifs sordides, échappées de ghettos polonais ou roumains, des Arabes, des Marocains, des Orientaux de toutes les nationalités, des Asiatiques principalement des Chinois ». Ce journal, ouvertement collaborationniste défend particulièrement l’action policière du 24 Janvier.

Conscient de l’importance du port, le plus important de la zone libre, le général Pétain proclamait déjà « La rénovation de la France est liée à celle de Marseille ». Ce que l’architecte Eugène Beaudoin avait déjà bien compris lorsqu’il déclare « C’est à elle qu’incombera la tâche écrasante d’assurer la majeure partie du trafic maritime nécessaire à la reconstruction de la France, peut-être d’une partie de l’Europe ». Marseille et le port devaient donc faire bonne figure.

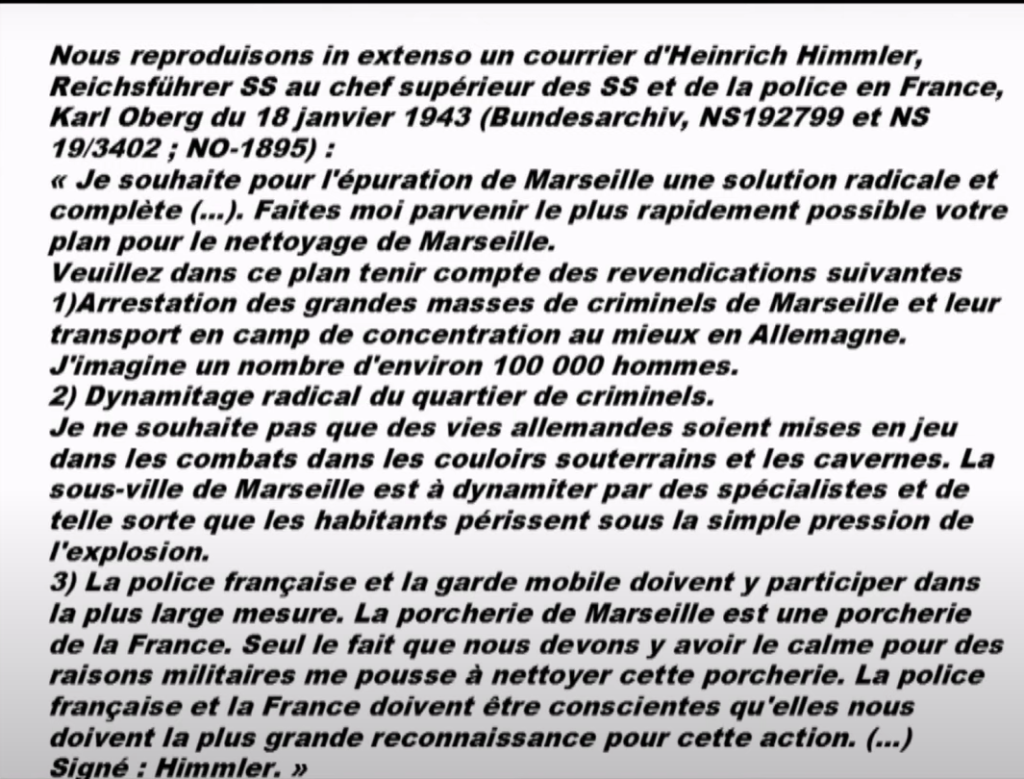

Les deux attentats à l’encontre des nazis le 3 Janvier 1943 leur donnent le prétexte qu’ils attendaient pour détruire le Vieux-Port. Ils décident de mettre en place l’opération « Sultan » ordonnée par Himmler qui qualifie lui-même la ville de « porcherie ».

La presse, la collaboration ou la censure

Puisque la France est en temps de guerre, l’État décide rapidement que les journaux sont dorénavant soumis à des règles s’ils ne veulent pas risquer la censure. Lorsque les Allemands envahissent la France, puis décident en 1942 de violer la ligne de démarcation, la presse se voit soumise à une censure beaucoup plus importante. Que ce soit par les nazis ou par le gouvernement de Vichy, la presse est utilisée comme un instrument de propagande d’où l’importance de contrôler ce qu’elle publie.

Il faut noter que de lui-même, le gouvernement de Vichy avait déjà voté pour évincer les juifs qui étaient à la tête des journaux. Afin d’essayer d’obtenir une plus grande confiance dans l’opinion publique, les Allemands réutilisent des titres tels que Le Matin ou Paris-Soir, parfois en changeant l’équipe du journal concerné ou d’autres fois on la conservant.

Cependant, bien que les journaux soient encore sous la main de leur éditeur original ou sous celle des nazis, la presse va dorénavant afficher la même opinion en se soumettant aux Allemands vainqueurs et en promouvant la collaboration entre les deux pays. Finalement la règle est simple : ou le journal se soumet ou il est contraint de disparaître.

La presse du gouvernement de Vichy va grandement relayer des communiqués officiels. Toute la presse du Sud est dirigée par le Secrétariat à l’Information et à la Propagande. Bien qu’il soit demandé aux journalistes d’y ajouter un peu d’expressions personnelles afin de donner l’illusion qu’ils n’y sont pas contraints, beaucoup de journaux ne jouent pas le jeu et se contentent seulement de partager les communiqués officiels. C’est d’ailleurs pour cela que nous retrouvons souvent les mêmes communiqués partagés sans commentaires.

Certains journaux n’ont pas eu besoin qu’on leur inculque des lois pour être ouvertement collaborationnistes tels que Le Petit Marseillais, La Tribune de l’Est, Le Cri du peuple de Paris ou encore Le Matin qui ne s’en cachait pas non plus. D’autres étaient clairement antisémites et parfois depuis les années trente. Il est difficile de discerner quels journaux ont collaboré de bon cœur et ceux qui le déploraient. Notamment parce qu’à la fin de la guerre, tout journal ayant continué de paraître pendant l’Occupation a été interdit. Pour d’autres, il est d’autant plus difficile de les analyser en raison de leur directeur. C’est le cas du journal La Petite Gironde qui est officiellement collaborationniste mais dont les directeurs, les frères Chapon auraient été résistants. Paris-Soir, de son côté a connu deux éditions pendant la guerre, la collaborationniste et la résistance, celle de Lyon.

Un double traumatisme

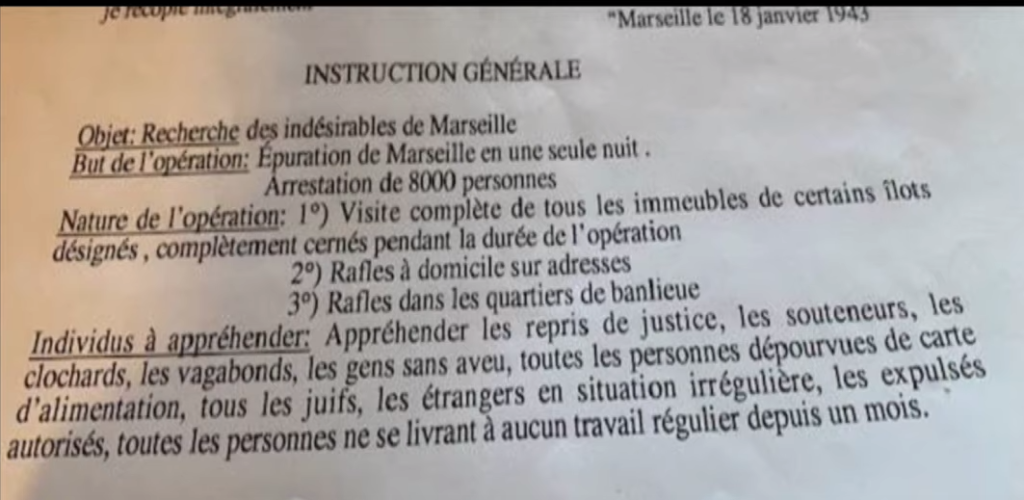

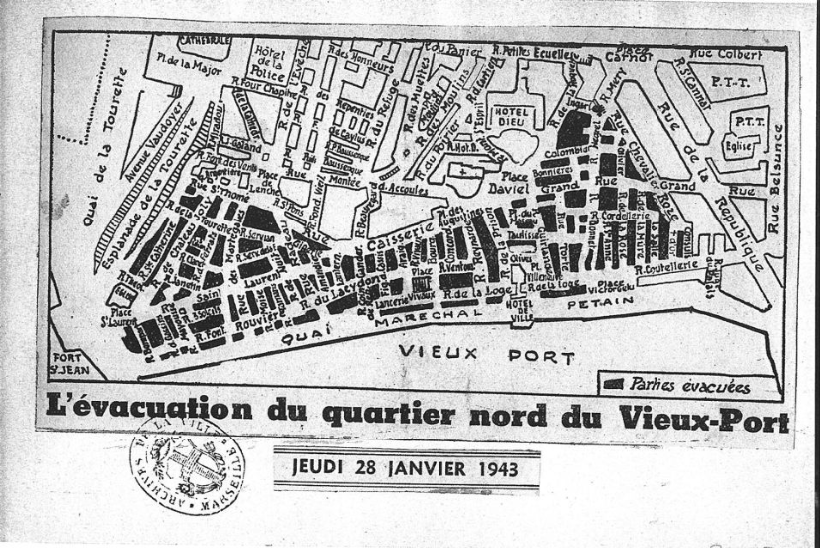

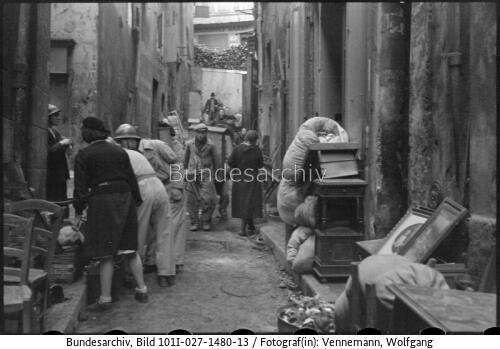

L’opération dite « Sultan » s’est opérée en trois temps. Il s’agissait d’abord d’arrêter toutes les personnes juives et non désirées dans le quartier. Ensuite, après l’évacuation du reste des civils vers Fréjus, les maisons ont été vidées et une grande partie des biens personnels des habitants ont été confisqués. La dernière étape consistait à dynamiter le quartier, sous les yeux des Marseillais.

La situation de la population juive à Marseille

La démolition du quartier du Vieux-Port de Marseille est tristement célèbre pour avoir précédé la rafle des juifs de la ville. En réalité deux quartiers ont été concernés. Celui de l’opéra et celui du Vieux-Port. Les agents nazis et Français ont attendu le soir du Vendredi 22 Janvier, soir de shabbat, sachant que les familles juives se réunissaient pour l’occasion. Cette nuit, ce sont deux mille gendarmes français qui arrêtèrent mille huit cent soixante-cinq personnes . Mais les arrestations ont duré toute la semaine entière. Les déportés ont d’abord été envoyés au Camp de Compiègne avant d’être amenés à Drancy puis à Sobibor ou à Auschwitz.

La presse relate les faits le lendemain même. Dans Le Petit Marseillais du 24 Janvier 1942 (voir Journ. 3) le journal parle de « criminels et d’indésirables ». On y mentionne également et de manière très succincte le cas des juifs en utilisant le terme de « rafle ». Plus aucune mention de la population juive arrêtée n’est ensuite clairement lisible à défaut de quelques allusions floues. Cependant le terme « épuration », propre au vocabulaire nazi de l’époque, ne laisse pas planer de doute. Un terme que les trois journaux suivants utilisent. Le Journal des débats politiques et littéraires reprend également le communiqué de la préfecture qui précise que l’évacuation du Vieux-Port et les arrestations qui l’ont précédée ne seraient pas mêlées (Journ.24). La France Socialiste du 26 Janvier (voir Journ.26) ne tarit pas des loges sur l’opération de police en la qualifiant de « formidable ». Enfin le terme « d’épuration » est également repris par le journal La Petite Gironde (Journ.28) et du Progrès de la Somme (Journ.33) qui se contentent également de reprendre le communiqué officiel. Ainsi ni les journaux ni le communiqué ne semblent pas faire de différence entre les criminels qu’on désire chasser pour des « raisons de sécurité » et l’opération visant à arrêter des juifs qui est relatée sous le terme « d’épuration ».

Leur but : arrêter le plus de personnes « indésirables ».

Les juifs ne semblaient pas être la seule population à arrêter et décrite comme représentant un «danger». Sur l’instruction générale distribuée aux principaux chefs commissionnés pour effectuer cette rafle, nous pouvons lire qu’il leur a été ordonné d’arrêter les personnes suivantes : « repris de justice, les souteneurs, les clochards, les vagabonds, les gens sans aveu, toutes les personnes dépourvues de carte d’alimentation, tous les juifs, les étrangers en situation irrégulière, les expulsés autorisés, toutes les personnes ne se livrant à aucun travail régulier depuis un mois », autant dire beaucoup de profils différents ne correspondant pas un l’idéal nazi. De plus rappelons tout de même que dans un contexte de guerre, beaucoup de personnes sont concernées par cette liste. Ce document n’a bien entendu pas été divulgué aux journaux.

La vie d’un quartier qui prend fin

La police française et les soldats allemands ne raflent pas seulement tout un quartier lors de cette « opération Sultan ». D’abord ils ferment les “mille bars” et cafés du quartier, et cela de façon permanente (ce qui n’est pas étonnant en vue de l’advenir déjà décidé du quartier). Quelques journaux en font les gros titres : Le Petit Marseillais dont la fermeture de ces lieux fait partie des gros titres (Journ.3), la taille de police de cette information est même plus importante que celle concernant les arrestations ; La France Socialiste accorde autant d’intérêt en mettant également l’information de la même taille de police que les arrestations « Six mille arrestations, 1000 bars et cafés fermés » lit-on (Journ.26) ; Même chose pour La Petite Gironde qui annonce « La police procède en même temps à l’arrestation de six mille indésirables, 1000 bars ou cafés ont été fermés » (Journ.28) ; Il en va de même pour La Tribune de l’Est (Journ.29). Il est à noter qu’aucun autre commentaire concernant ces fermetures n’est donné dans ces journaux. Ceux-ci s’en sont arrêtés au titre. L’information est assez importante à leurs yeux pour la titrer mais pas pour la commenter ou la développer. On peut supposer que c’est par obligation que ces journaux doivent donner cette information mais qu’ils ne souhaitent pas la développer car ils ne sauraient quoi dire et auraient peut-être peur de la censure. Comme nous le disions, beaucoup de ces titres sont les mêmes ainsi que les articles qui en découlent, souvent mot pour mot. Ce qui est aussi étonnant, c’est l’absence de mentions des autres types de commerces. Il y a une vraie volonté d’insister sur la dimension « dangereuse » du quartier.

Cette fermeture de bars et de cafés a un double sens. Il s’agit de faire comprendre à la population qui n’est pas désirée par les services de police que le bon temps qu’elle pouvait encore passer grâce à ces espaces est dorénavant terminé. On démontre ainsi qu’on chasse les « alcooliques » en plus de les avoir arrêtés mais également qu’on ferme leurs espaces. Au-delà de ce message que veulent faire passer les autorités, c’est en fait toute la vie d’un quartier à laquelle on cherche à mettre fin. Car ces lieux de consommation sont des endroits faits pour se retrouver et pour entretenir des liens. En fermant ces endroits, on met un terme à une activité essentielle du quartier ce qui le mène déjà à sa fin. On peut également se demander pourquoi insister autant sur ce chiffre « mille ». Est-ce pour démontrer à quel point ce quartier était un repaire « d’alcooliques et de voyous » ? Et surtout, ce chiffre est-il bien vrai et non pas exagéré discréditant ce quartier encore une fois afin d’appuyer la décision de le détruire ?

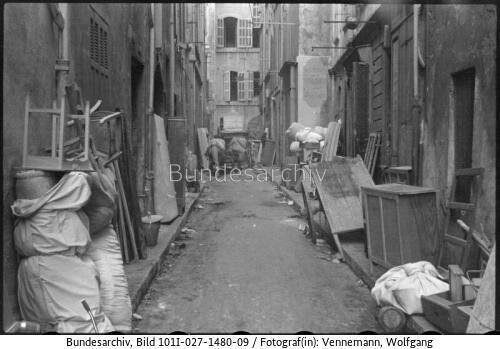

Ceux qui ont eu la chance de ne pas correspondre aux nombreux critères d’arrestations n’ont pas pour autant été épargnés. Dès le lendemain des arrestations, soit le Samedi 23 Janvier, le quartier est « évacué » . On ordonne à la population de quitter leur habitat. L’Etat demande aux habitants de fermer à clé leur foyer. Vingt mille personnes sont délogées de chez elles en plein hiver.

Pour ceux qui n’ont pas de solutions de logements (familles par exemple), on réquisitionne des trains pour les emmener jusqu’à Fréjus, là où un centre les hébergera quelques jours. Là-bas, on arrête encore des juifs qui avaient échappé aux contrôles de la veille.

Etrangement la démolition du quartier ne semble pas avoir été un sujet très évoqué dans les journaux Certains annonçaient que le quartier ne serait pas réhabité (Journ.30) mais à part cette information, peu d’articles annoncent fièrement la démolition du quartier. Possiblement parce que l’opération a été annoncée très peu de temps avant qu’elle ne soit effectuée. Notons que les informations concernant le dynamitage et la démolition du quartier ne sont que postérieures au début des faits. Nous pouvons ainsi lire « La démolition du quartier est commencée » ou encore « Dès ce matin commence la destruction des immeubles évacués du quartier Nord du Vieux-Port »

Les services allemands veulent faire disparaitre le quartier à l’image de ce qu’il représentait à leurs yeux : rien.

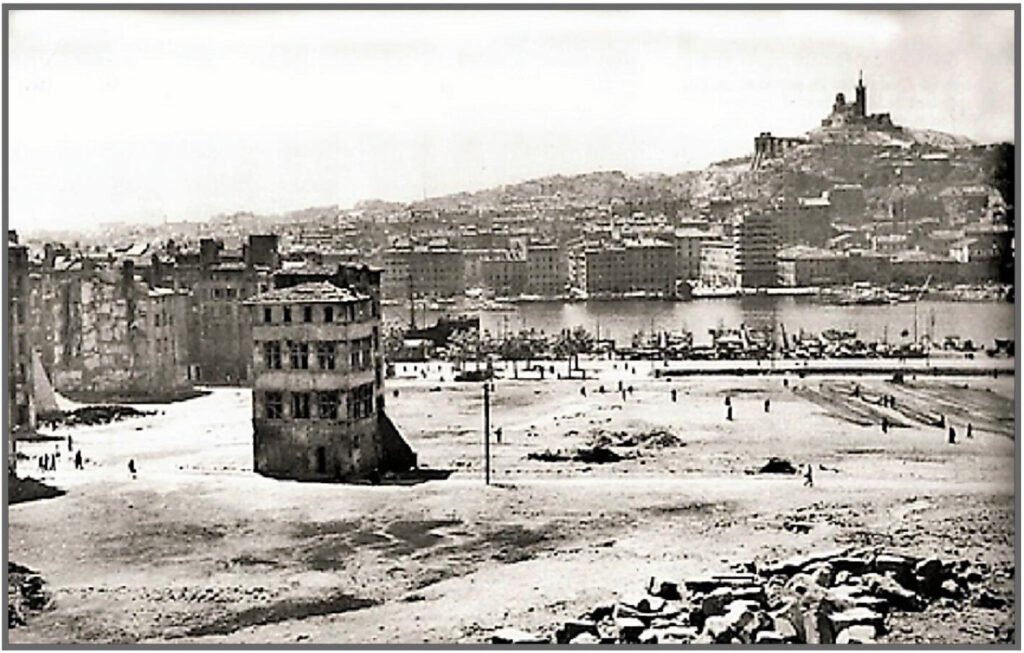

La destruction du Vieux-Port est elle-même symbolique. On choisit de le dynamiter, de le faire disparaitre rapidement et soudainement sans soin. C’est une véritable démolition et cela n’est pas un hasard. Les services allemands veulent faire disparaître le quartier à l’image de ce qu’il représentait à leurs yeux : rien si ce n’est la saleté. Ce sont des Allemands du génie civil qui viennent eux-mêmes apposer la dynamite.

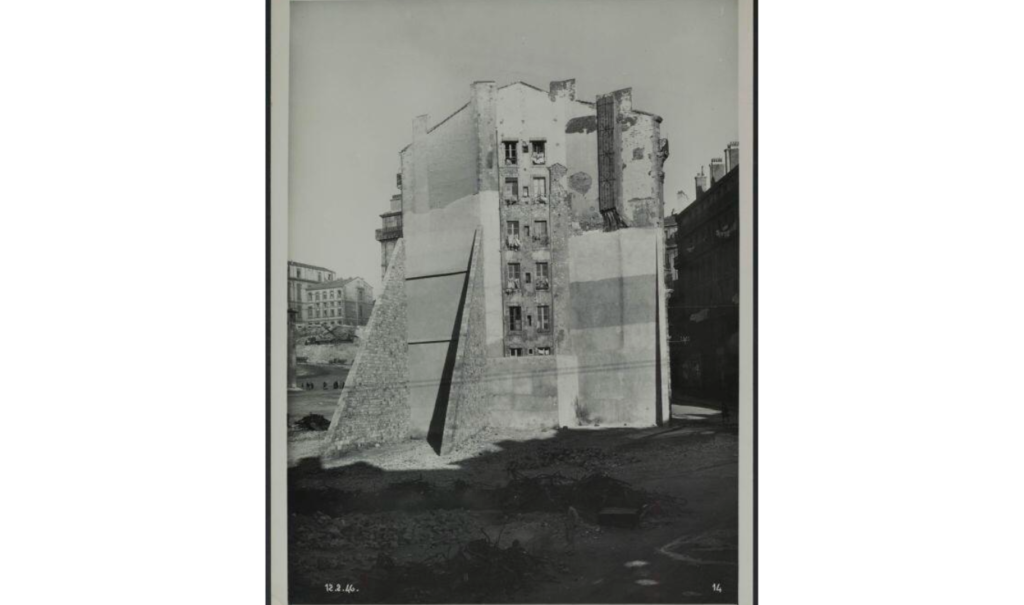

La population restée à Marseille et celle qui commence à revenir de Fréjus assiste à ce « spectacle » de l’autre côté du port. La foule observe le dynamitage en raison de la rareté de l’événement mais également car c’est une forme d’adieux à un quartier qu’ils ont toujours connu, aimé ou non. La fumée ne s’est d’ailleurs pas estompée avant deux semaines. Les immeubles sont éventrés, ceux qui restent sont soutenus avec ce qu’on avait sous la main.

Le plan Beaudoin qui devait pouvoir être mis en place grâce à la démolition du quartier ne verra pas le jour. D’abord parce que ce n’est dorénavant plus une priorité pour les Allemands, mais également car rapidement l’ennemi perd la guerre. De ce fait, pendant des années le quartier du Vieux-Port demeure nu. Après avoir passé plusieurs mois sous les graviers qu’aucun des responsables du dynamitage ne s’est décidé à déblayer. Les décombres font parfois plusieurs mètres de haut. Au total ce sont 14 hectares qui sont dynamités.

Les événements liés à la destruction du quartier, à savoir les rafles, les expropriations, la fermeture de commerces de boissons mais également le dynamitage ont été traités par la presse, en général de façon unanime, taisant ce qui était souhaitable et relayant souvent les mêmes informations. Ces événements ont été marquants et traumatisants pour les Marseillais sur plusieurs niveaux et de plusieurs manières. Mais en plus de ces traumatismes liés à la violence, un autre type de traumatisme a marqué la France et Marseille : les mensonges relayés par la presse.

Mensonges nationaux et internationaux

Les mensonges et ceux qui restent

Un des sujets qui a été le plus contredit dans la presse marseillaise et française est la récupération des meubles et effets personnels des habitants qui avaient été envoyés à Fréjus pour quelques jours.

Les habitants ayant dû quitter rapidement leur logement n’ont pas eu l’occasion d’emmener leurs effets personnels, notamment leurs meubles. Bien entendu, apprenant que le quartier ne serait pas réhabité (seule information donnée) , les anciens habitants veulent se hâter de récupérer leurs biens. Cependant, les journaux vont donner des informations et les retirer au fur et à mesure de la semaine qui a suivi le 22 Janvier. Dans Le Petit Marseillais du 26 Janvier 1943, nous pouvions lire « Il est très probable que les évacués contrairement aux bruits qui avaient couru , auront la faculté de pénétrer dans la zone évacuée afin d’y prendre des objets mobiliers et ce dans le courant de la semaine ». Or le lendemain soit le 27 Janvier, le journal publie un communiqué contredisant leur information donnée la veille : « Un communiqué officieux a cru devoir publier que les évacués pourront avoir la faculté de pénétrer eux-mêmes dans les zones évacuées afin d’y prendre des objets mobiliers. Cette information est dénuée de tout fondement. Il est bien évident, en effet, qu’il est pratiquement impossible aux habitants du quartier à procéder eux-mêmes à la récupération du mobilier. » On pouvait également lire :

« Il n’est pas question pour l’instant d’autoriser le retrait des mobiliers. L’administration de la Ville communique : Le communiqué, paru dans la presse d’hier matin, sous la responsabilité de l’O.F.I et selon lequel « il est très probable que les évacués, contrairement aux bruits qui avaient couru, auront la faculté de pénétrer dans la zone évacuée afin d’y prendre des objets mobiliers et ce dans le courant de la semaine » est dénué de tout fondement. ».

Conscient que les habitants puissent être en colère, le journal assure cependant que des distributions de denrées alimentaires sont prévues et qu’il sera possible de récupérer de quoi dormir. » Pourtant le même jour, le 27 Janvier, le Journal des débats politiques et littéraires annonçait mot pour mot la même information que Le Petit Marseillais du 26 Janvier . Toujours le 27 Janvier, Le Cri du peuple de Paris annonçait également : « Les habitants du quartier nord du port de Marseille, qui sont désormais internes à Fréjus, recevront toutefois l’autorisation de se rendre dans leur ancien quartier pour y reprendre les objets mobiliers qu’ils y ont laissés. » . Le 29 Janvier, à nouveau, Le Petit Marseillais redonne des informations sur la probable récupération des meubles du quartier : « La récupération des objets s’effectuera désormais par secteur » . Cela ferait selon le journal, suite aux déclarations précédentes erronées quant à la récupération des mobiliers qui auraient provoqué un attroupement important d’anciens habitants venus chercher des laissez passés à la mairie. On ne peut qu’imaginer la lassitude de ces Marseillais.

Une fois que les habitants, selon les journaux, ont eu la possibilité de récupérer leurs biens, le journal de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 1er février précisaient tout de même qu’il leur avait été demandé d’emporter « l’essentiel », et qu’ils ont « pu entrer en possession d’une large fraction » de leurs effets. D’autre part, les journaux s’empressent de saluer la « solidarité » des Marseillais qui ont mis à disposition leurs voitures et camions pour aider aux déménagements. Ce qui semble quelque peu contradictoire si comme affirmé en même temps, les habitants n’ont pas pu récupérer les choses les plus encombrantes (excepté la literie).

Cependant, les choses ne se sont pas si bien passées en réalité. L’historienne Renée Dray-Bensousan a mené plusieurs recherches, notamment de témoignages concernant les événements du Vieux-Port de Marseille. Son enquête a indiqué que bien que l’on ait prévenu que tout pillage serait puni et qu’on avait indiqué aux habitants quittant leur domicile de bien fermer à clé leur logement, à leur retour de Fréjus, les délogés ont trouvé leurs meubles dans la rue . Ceux-ci avaient été descendus pour être donnés au secours national. Thérèse Espitalier témoignait :

« Tout le quartier avait été pillé, c’était une honte. Les voyous avaient de faux laissez – passer officiels et avaient vidé toutes les maisons, même les plus modestes. »

Les voyous en question étaient-ils des voleurs ou avaient-ils été missionnés par le gouvernement ? Les journaux avaient pourtant salué le respect des consignes et le fait qu’aucun pillage n’avait été constaté. Le journal de La Petit Gironde du 27 Janvier déclarait que « Certaines dispositions ont été prises pour assurer aussi largement que possible la sauvegarde des intérêts matériels des habitants…» .

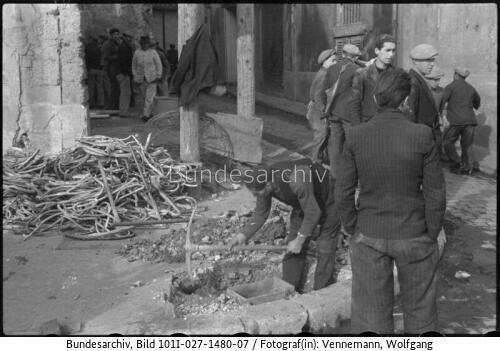

D’autre part un autre genre de récupération a été mené dans le quartier. En effet, les agents ont d’abord vidé les magasins qui avaient soigneusement été fermés à clé. On visait également et surtout à récupérer des matériaux tels que les ferrailles (rambardes, balustrades…) et des frises ou autres objets d’architecture jugés précieux. Au total, sur la liste rédigée par Eugène Beaudoin, figuraient 274 objets répartis sur 234 bâtiments. Au mieux ces objets étaient conservés pour leur qualité, les autres ont probablement été fondus pour être réutilisés. Dans le journal du Petit Marseillais daté du 27 Janvier 1943, on pouvait lire que les habitants avaient le droit de récupérer « des métaux non ferreux ».

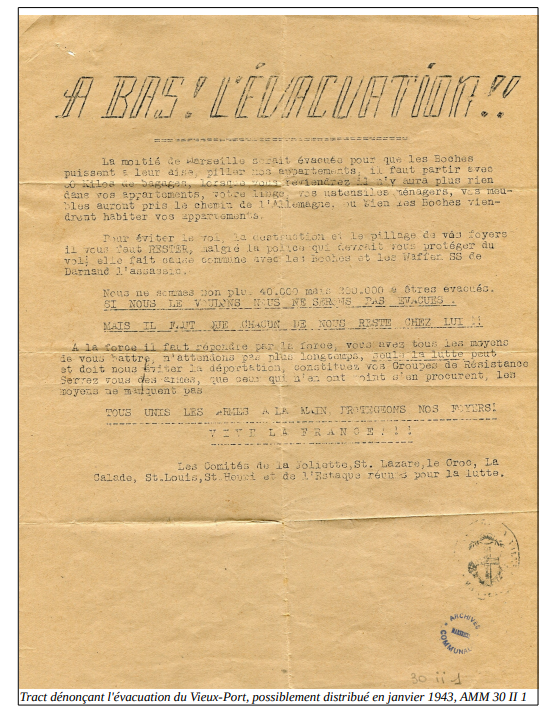

Ces malheureux événements avaient pourtant été anticipés par des résistants qui avaient fait passer le tract suivant :

« « La moitié de Marseille serait évacuée pour que les Boches puissent à leur aise, piller nos appartements, il faut partir avec 60 ( ?) Kilos de bagages, lorsque vous reviendrez il n’y aura plus rien dans vos appartements, votre linge, vos ustensiles ménagers, vos meubles auront pris le chemin de l’Allemagne. Ou bien les Boches viendront habiter vos appartements.

Pour éviter le vol, la destruction et le pillage de vos foyers il vous faut RESTER, malgré la police qui devrait vous protéger du vol ; elle fait cause commune avec les Boches et les Waffer. SS de Darnand l’assassin.

Nous ne sommes non plus 40.000 mais 300.000 à être évacués. SI NOUS LE VOULONS NOUS NE SERONS PAS EVACUES. MAIS IL FAUT QUE CHACUN DE NOUS RESTE CHEZ LUI !

A la force, il faut répondre par la force, vous avez tous les moyens de vous battre, n’attendons pas plus longtemps, seule la lutte peut et doit nous éviter la déportation constituez vos Groupes de Résistance. Serrez ( Servez ?) vous des armes, que ceux qui n’en ont point s’en procurent, les moyens ne manquent pas.

TOUS UNIS LES ARMES A LA MAIN, PROTEGEONS NOS FOYERS !

VIVE LA France !!!

Les Comités de la J( ?)oliette, St. Lazare, le Croc, La Calade, St.Louis, St.Henri et de l’Estaque réunis pour la lutte. »

Janvier 1943. »

Il faut savoir que ces habitants qui revenaient à Marseille et qui découvraient leur habitat vidé et saccagé avaient déjà eu affaire à la non-organisation de leur prise en charge après leur évacuation. En effet, les journaux avaient vanté l’aide dont faisaient preuve les agents de police et l’accueil que les évacués ont trouvés à Fréjus. Une fois encore, beaucoup de mensonges ont été relayés tels que relatés dans Le Petit Marseillais du 24 Janvier 1943 : « Après un court séjour dans un centre proche, où l’Administration s’est efforcée d’assurer l’hébergement dans les meilleures conditions… » . Face à cet article, un témoignage partagé par Renée Dray-Bensousan, celui de Joséphine Giordano, raconte la réalité :

« On nous a entassés dans des wagons à bestiaux, alors, à la panique a succédé la terreur. Le voyage a duré des heures. Nous étions très nombreux debout, serrés les uns contre les autres (…). Arrivés à Fréjus, on nous a transportés dans un ancien camp de troupes coloniales (…) La presse vanta la chaleur de l’accueil, la qualité des repas, et le nombre de biberons servis aux tout petits. En fait, rien n’était prêt pour nous accueillir, il nous a fallu dormir sans hygiène sur une paille infecte… » .

Notons que la témoin parle de plusieurs heures de trajets alors que la presse parlait d’un lieu « proche ». Encore à propos du voyage, Antoine Mignemi témoignait « On a été jeté dans des wagons à bestiaux, entassés à l’intérieur, sans savoir où on allait » . Suzanne Fritz raconte leur situation au centre : « Nous avons été transportées au camp de Fréjus, nous étions sous des tentes. Et quand il pleuvait, l’eau passait. Ma grand-mère m’a raconté qu’elle m’avait fait dormir dans notre valise pour que je ne dorme pas dans l’eau…».

Nous constatons donc qu’en plus d’avoir subi une évacuation rapide qui ne leur a pas laissé le temps de se préparer ni de rassembler leurs biens, les habitants ont dû quitter leur logement et ont été emmenés de manière inhumaine dans un ancien camp militaire où finalement rien n’était prêt pour leur arrivée, contrairement à ce qu’annonçait la presse. Une fois rentrés à Marseille, ces évacués n’ont pu que constater les dégâts et vols commis chez eux, par le pays lui-même. Ces événements en plus des mensonges relayés ont été très difficiles pour ces familles, expropriées en une journée qui devaient désormais retrouver un toit, en hiver et en temps de guerre.

La collaboration de l’état et de la ville

A travers la destruction et les événements liés au quartier du Vieux-Port, un autre élément traumatisant est la constatation des mensonges de l’état.

Une collaboration d’abord en ce qui concernait l’arrestation des juifs et des « indésirables ». C’est un traumatisme pour le peuple français d’apprendre que ces rafles ont été organisées en adéquation entre l’Etat français (ou le gouvernement de Vichy) et les nazis. Le gouvernement de Vichy, notamment Bousquet et Laval, s’était engagé le 2 Juillet « à livrer 10 000 juifs étrangers ». Notons que beaucoup de ces juifs étaient également Français. Lors d’une réunion, se tenant le 23 Janvier 1943 soit la veille des arrestations, le photographe officiel pour la propagande allemande, Vennemann Wolfgang a pris des clichés de cette réunion. A l’hôtel de villes se réunissent donc – et sont visibles dans l’ordre – Bernard Griese SS-Sturmbannfurher, Antoine Lemoine qui est préfet régional, René Bousquet en manteau de fourrure qui est alors Secrétaire général de la police de Vichy et Pierre Barraud administrateur de Marseille. Cette réunion secrète la veille des rafles et avant-veille des évacuations démontre que toutes les décisions ont été prises dans l’urgence par les deux groupes collaborateurs et donc sans grande préparation.

12 000 gendarmes sont venus de la France entière jusqu’à Marseille, on leur a demandé de prêter serment et d’être discrets en ne révélant pas les ordres qui leur avaient été donnés . Enfant à l’époque, Antoine Magnemi raconte :

« C’était un matin, mes parents m’ont réveillé, ils étaient très agités, très anxieux, ils disaient : prenons le minimum de choses, il faut partir, il faut partir… Ce dont je me souviens, c’est cette peur-là et puis d’être descendu rapidement, avec des voisins, guidés par la police française. Parce que ceux qui avaient tapé aux portes pour faire partir les gens, c’était la police française. »

Le régime de Vichy semblait avoir à cœur de procéder lui-même à ces arrestations. Et c’est fièrement que les journaux annoncèrent le lendemain des rafles que la police française avait effectué cette mission : « Cette opération – probablement la plus importante à laquelle il ait été procédé par la police française de sûreté, en collaboration avec toutes les forces chargées du maintien de l’ordre… ».

On estime que les deux camps, les nazis et le régime de Vichy ont trouvé un intérêt commun à organiser la destruction et les rafles du Vieux-Port. Pour les premiers, il s’agissait d’enfin raser cette « porcherie », selon les mots d’Himmler, qui était entre-autre un refuge pour les résistants qui venaient de commettre des attentats à Marseille. Pour les Vichystes, il s’agissait d’une occasion de mettre en œuvre le projet de Beaudoin qui avait été présenté un an plus tôt dans la revue Marche le magazine Français.

Des « mensonges » relayés à l’étranger

La presse a démenti des informations étrangères relayées à propos des évacuations du Vieux-Port, les qualifiant elles-mêmes de mensongères. Les Américains, Suisses et autres nationalités « auraient » fait courir le bruit selon lequel les arrestations avaient été violentes en raison de l’opposition des populations. La presse française (ou Vichy ?) s’indigne de ces mensonges. Sur plusieurs unes nous pouvons lire « Les mensonges des radios anglaise ou moscovite » (Journ.35) ; « Contrairement aux mensonges de la propagande étrangère » (journ.17) ; « Les effarants bobards de certaines propagandes étrangères » (journ.14) ou bien « Les « galéjades » de Radio-Moscou » (Journ.10).

D’autre part, on constate que la presse veut aussi faire taire ceux qui critiquent la destruction du quartier pour son patrimoine perdu. Ce à quoi répondent les journaux : il n’y a pas de raisons car les bâtiments les plus emblématiques (qui figuraient déjà sur la liste de Gréber, architecte qui avait déjà imaginé un plan de reconstruction) seront épargnés. Parmi eux nous pouvons citer : La maison Diamantée, l’Hôtel de ville, l’Hôtel de Cabre ou l’église Saint-Laurent.

On assure notamment que la façade du Vieux-Port restera inchangée (ce qui est vrai elle, n’a pas été dynamitée) mais selon les journaux, la destruction du quartier permet dorénavant à tous de pouvoir visiter ces endroits comme l’atteste Le Matin du 8 février 1943 . Le Petit Provençal rappelle qu’avant les intérêts historiques, artistiques et traditionnels ce sont les mesures d’hygiène qui primaient . Le Petit Marseillais du 31 Janvier partage une fois de plus un communiqué officiel pour rassurer les Marseillais quant à la démolition de certains édifices. Enfin Le Radical saisit l’occasion pour rappeler l’histoire architecturale de la ville.

Face à toutes ces informations qui se veulent rassurantes et dissimulent beaucoup de vérité, un journal s’est démarqué en dénonçant la presse et les collaborateurs : C’est le journal France qui semble avoir une ligne éditoriale rare à l’époque : à savoir résistante ou du moins ouvertement antinazi. Dans le numéro du 24 mars 1943, le journal dénonçait la plume des autres journalistes qui avaient applaudi la destruction du quartier du Vieux-Port, amoindrit la violence des arrestations et justifier celles-ci ainsi que la démolition du quartier au nom de l’hygiène. Bien que le journaliste du France cite presque uniquement les quelques journalistes, notamment du Matin qui ont applaudi les mesures des Allemands, l’intervention du France suffit à laisser entendre ce que tout le monde pense tout bas. Malheureusement il semble être le seul journal français à avoir dénoncé ces événements. Il faut également reconnaître que c’est le journal de l’époque le moins récent par rapport à la destruction du Vieux-Port et qu’il a pu de ce fait bénéficier de recul. Ce qui bien sûr n’est pas une raison pour excuser les autres journaux que ce journal et la France plus tard dénonceront.

« Ces destructions ne visaient non pas simplement un quartier mais l’identité même de la ville, populaire et résistante. »

Voici ce que clame la mairie de Marseille à propos du Vieux-Port. Rien n’est plus vrai, et pourtant c’est tout ce que les médias à l’époque ont tût. Rien n’est plus marquant que de comparer les articles de journaux de 1943 avec les photos, dont la plupart ont été prises par les Allemands pour leur propagande.

La douleur des événements n’a pas été atténuée après la guerre. Pour les déportés juifs, on sait qu’il faudra une vingtaine d’années pour que les langues se délient, que de nombreux témoignages soient partagés et édités. Pour les habitants du Vieux-Port, ceux qui ont été évacués, les journaux n’évoqueront pas non plus leur histoire. Jean-Baptiste Gribaldi, cinq ans à l’époque raconte :

« Après la guerre, les media n’avaient aucun intérêt à parler de cette histoire et les autorités qu’on a remises en selle avaient tout intérêt à ce qu’on oublie. Fallait pas qu’on en parle. » .

Voila pourquoi les tristes événements du Vieux-Port de 1943 ont été si particuliers. Ils ont mêlé rafles, déportations, évacuations et destructions de quartier. Parce que c’était une démolition symbolique. Mais aussi parce que ces événements n’ont pas été retracés avec véracité ni à l’époque ni après la guerre, lorsque la France se relevait et chassait les collaborationnistes, en partie responsables de ces événements. Les nouveaux journaux nés après 1945 ne souhaitaient pas raconter ces faits, qui demeuraient encore sensibles dans cette France en pleine « épuration ».

Consulter les journaux : https://drive.google.com/drive/folders/1PbORJM9QkTmMSXeBP8neLfcAuRpZH1pX?usp=drive_link.

Bibliographie :

Ministère de la culture : Portraits d’architectes Eugène Beaudoin, Cité de l’architecture et du patrimoine (en ligne), [Consulté le 06/05/2024], Disponible à l’adresse : https://expositionsvirtuelles.citedelarchitecture.fr/portraits_architectes/beaeu.php.

– MARTIN Laurent, « Chapitre III. La censure sous la IIIe République et le régime de Vichy (1870-1944) »,dans : Laurent Martin éd., Histoire de la censure en France. Paris cedex 14, Presses Universitaires deFrance, « Que sais-je ? », 2022, p. 61-98. URL : https://www-cairn-info.distant.bu.univrennes2.fr/histoire-de-la-censure-en-france–9782715408456-page-61.htm.

– DRAY-BENSOUSAN Renée, Musée d’Histoire de Marseille, « Janvier 1943, l’opération Sultan, unepunition pour Marseille », Janvier 2021, [Consulté le 2/04/2024], Disponible à l’adresse :https://www.marseille.fr/mairie/actualites/janvier-1943-la-rafle-et-la-destruction-du-quartier-nord-duvieux-port-de.

– Drôle de Trame, Musée d’histoire de Marseille, projection pour le Mémorial des déportations(Marseille), 2019, [Consulté le 02/04/2024], Disponible à l’adresse :https://www.droledetrame.com/fr/projets/musees/memorial-des-deportations-marseille.

– Ville de Marseille, le 6 février 2024, « La mauvaise réputation. Marseille, 1900-1943 », Mémorial desdéportations, [Consulté le 2/04/2024], Disponible à l’adresse :https://www.marseille.fr/culture/actualites/la-mauvaise-reputation-marseille-1900-1943-aumemorial-des-deportations.

– Mémorial des déportations, [Consulté le 2/04/2024], Disponible à l’adresse :https://musees.marseille.fr/presentation-du-memorial-des-deportations?museum=memorial-desdeportations.

– AUBANTON Frédéric, « Le Vieux-Port de Marseille », Pierre d’Angle [en ligne], Décembre2023,[Consulté le 04/04/2024], Disponible à l’adresse :https://anabf.org/pierredangle/dossiers/urgence-83/le-vieux-port-de-marseille.

– Borruey René. Contes de l’urbanisme ordinaire. Politiques et urbanistes à Marseille (1931-1949).Dans : Espaces Temps, 43-44, 1990. Disponible à l’adresse : www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_1990_num_43_1_3751.

– BRUN Florence, « 1943, la rafle oubliée du Vieux-Port : les victimes racontent, 80 ans après ; dans undocumentaire inédit. », Franceinfo, [en ligne], Publié le 24 Janvier 2023, [Consulté le 09/05/2024],Disponible à l’adresse : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouchesdu-rhone/marseille/video-marseille-24-janvier-1943-la-rafle-du-vieux-port-racontee-par-les-victimesdans-un-documentaire-inedit-2699390.html.

– BONILLO, Jean-Lucien. De la tabula rasa au patrimoine augmenté, « Déconstruction et reconstructionmémorielle du quartier du Vieux-Port à Marseille » : Engagements : Culture politique, guerres,mémoires, monde du travail. XVIIIe-XXIe siècle [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires deProvence, 2016 (généré le 09 avril 2024). Disponible sur Internet :https://books.openedition.org/pup/43570?lang=fr.

– Ville de Marseille, « Janvier 1943 : les rafles et la destruction du quartier du Vieux-Port de Marseille »,le 25 Janvier 2024, [Consulté le 2/04/2024], Disponible à l’adresse :https://www.marseille.fr/mairie/actualites/janvier-1943-la-rafle-et-la-destruction-du-quartier-norddu-vieux-port-de.

Bibliographie des journaux :

Pour une plus grande facilité de lectures, les journaux sont mentionnés dans le corps du texte ainsi : Journ. Suivi de leur numéro dans l’ordre d’apparition. Ces numéros figurent comme titres dans le dossier « journaux » partagé en ligne :

« Le quartier Nord du Vieux Port de Marseille est évacué », Le Petit Marseillais, 76ème année,n°27.168, 24 et 25 Janvier 1943.- « A la suite d’un nouvel attentat commis vendredi le couvre-feu est fixé à 20h à Marseille »,Le Petit Marseillais, 76ème année, n°27.168, 24 et 25 Janvier 1943.- « Après l’évacuation du quartier nord du Vieux-Port », Le Petit Marseillais, 76ème année,n°27.169, 26 Janvier 1943.- « Après l’évacuation du quartier nord du Vieux-Port de Marseille, Le Petit Marseillais, 76èmeannée, n°27.170, 27 Janvier 1943.- « Après l’évacuation du quartier nord du Vieux-Port », Le Petit Marseillais, 76ème année,n°27.172, 29 Janvier 1943.- « Dès ce matin commence la destruction des immeubles évacués du quartier nord du VieuxPort », Le Petit Marseillais, 76ème année, n°27.174, 31 Janvier et 1er février 1943.- « Les « galéjades » de Radio-Moscou », La Dépêche du Berry, 51ème année, n°39, 15 février1943.- « Marseille conservera la façade du Vieux-Port », Le Petit Provençal, 68ème année, n°24.018, 8février 1943.- « La destruction du Vieux-Port est commencée », France, 3ème année, n°756, 2 février 1943.- « A travers la presse : Le Vieux-Port », France, 3ème année, n°800, 25 mars 1943.- « L’évacuation du quartier du Vieux-Port à Marseille », La France de Bordeaux et du SudOuest, 56èmeannée, 30 Janvier 1943.- « L’évacuation du quartier du Vieux-Port à Marseille, La France de Bordeaux et du Sud-Ouest,56ème année, 1er février 1943.- « Contrairement aux mensonges de la propagande étrangère », La Gazette de Bayonne, deBiarritz et du Pays basque, 51ème année, n°10574, 30 Janvier 1943.- «Avis à la population », Le Radical, 75ème année, n°30.341, 4 Janvier 1943.- « Le quartier Nord du Vieux-Port est évacué » Le Radical, 75ème année, n°30.358 », 24 Janvier1943.- « L’évacuation du quartier nord du Vieux-Port », Le Radical, 75ème année, n°30.359, 25 Janvier1943.- « Le quartier évacué du Vieux-Port de Marseille », Le Radical, 75ème année, n°30.362, 28Janvier 1943.- « Un peu d’histoire locale », Le Radical, 75ème année, n°30.365, 1er Février 1943.- « L’évacuation du Vieux-Port de Marseille s’est effectuée avec l’aide de policiers parisiens », LePetit Parisien, 68ème année, n°32.967, 30 et 31 Janvier 1943.- « Le quartier du Vieux-Port, à Marseille, est évacué », Journal des débats politiques etlittéraires », 155ème année, n°933, 26 Janvier 1943.- « L’évacuation des quartiers du Vieux-Port, à Marseille », Journal des débats politiques etlittéraires, 155ème année, n°934, 27 Janvier 1943.- « Formidable opération de la police française, Epuration de Marseille », La France Socialiste,3ème, n°376, 26 Janvier 1943.16- « Après l’évacuation du quartier du Vieux-Port à Marseille », La France Socialiste, 3ème année, n°381, 1er février 1943.- « Vaste opération de police et d’épuration à Marseille », La Petite Gironde, 73ème année, n° 25.656, 27 Janvier 1943.- « Evacuation et épuration à Marseille », La Tribune de l’Est, 43èmeannée, n°19.385, 27 Janvier 1943.- « L’évacuation du Vieux-Port de Marseille », Le Cri du peuple de Paris, 4ème année, n°735, 27 Janvier 1943.- « L’évacuation du Vieux-Port de Marseille s’est effectuée sans incident », Le Matin, 60ème année, n°21.394, 27 Janvier 1943.- « La démolition des vieux quartiers Marseillais n’affectera en rien le caractère archéologique de la ville », Le Matin, 60ème année, n°21.404, 8 février 1943.- « Six-mille opérations ont été opérées à Marseille », Le Progrès de la Somme, 75ème année, n°22.878, 27 Janvier 1943.- « L’épuration de Marseille », Le Progrès de la Somme, 75ème année, n°22.878, 27 Janvier 1943.- « Après l’évacuation du port de Marseille », Le Progrès de la Somme, 75ème année, n°22.879, 28 Javier 1943.- « Au sujet de l’évacuation du quartier du Vieux-Port à Marseille, les mensonges des radios anglaise et moscovite », Le Progrès de la Côte-d’Or, 75ème année, n°34, 3 février 1943.- « Le quartier du Vieux-Port évacué à Marseille », Paris-Soir, 4ème année, n°854, 27 Janvier 1943.- « Comment fût épuré Marseille », Le Combattant Européen, 2ème année, 1er aout 1943.- « Marseille fait peau neuve », Marche le magazine français, n°6, 3 février 1942, pages 22-23.